Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Work Hours

Monday to Friday: 7AM - 7PM

Weekend: 10AM - 5PM

在當今社會,無論是新聞報導、財經分析還是日常聊天,「GDP」這個詞總是頻頻出現。它到底是什麼?為什麼會如此關鍵?國內生產總值不僅是評估國家經濟活力的核心工具,更是觀察整體經濟狀況的風向標。從物價變動、薪資水準,到就業市場和個人投資選擇,都與它緊密相連。掌握GDP的概念,能讓你更清楚地洞察經濟走向,理解國家發展脈絡,並為自身財務規劃提供更精準的依據。這篇文章將以簡單易懂的方式,說明GDP的定義、計算方法,以及它與其他指標的差異,同時探討GDP對台灣和香港經濟、以及我們日常生活的重要性與侷限。

國內生產總值是經濟學領域最常見的宏觀指標之一,它描繪出一個國家或地區在一段特定時間內,所有經濟活動的整體樣貌,通常以年度或季度為單位。

簡單來說,國內生產總值指的是特定時期內,一個國家或地區生產的所有最終產品和服務的市場價值總額。

這個概念涵蓋幾項要點:

– **最終產品與服務**:僅計算直接供消費、投資或出口使用的物品和服務,不包括生產過程中耗用的中間品,以防重複計入。

– **市場價值**:以市場價格作為衡量標準,讓各種商品和服務能夠統一加總比較。

– **特定時期**:通常按年或季統計,捕捉當時的經濟表現。

– **屬地原則**:重點在於經濟活動發生在國境內,無論參與者是本地人或外籍人士。

總之,國內生產總值越高,往往表示該經濟體運作越為旺盛,景氣也越為樂觀。這項數據是評量國家經濟體量和繁榮水準的基礎。

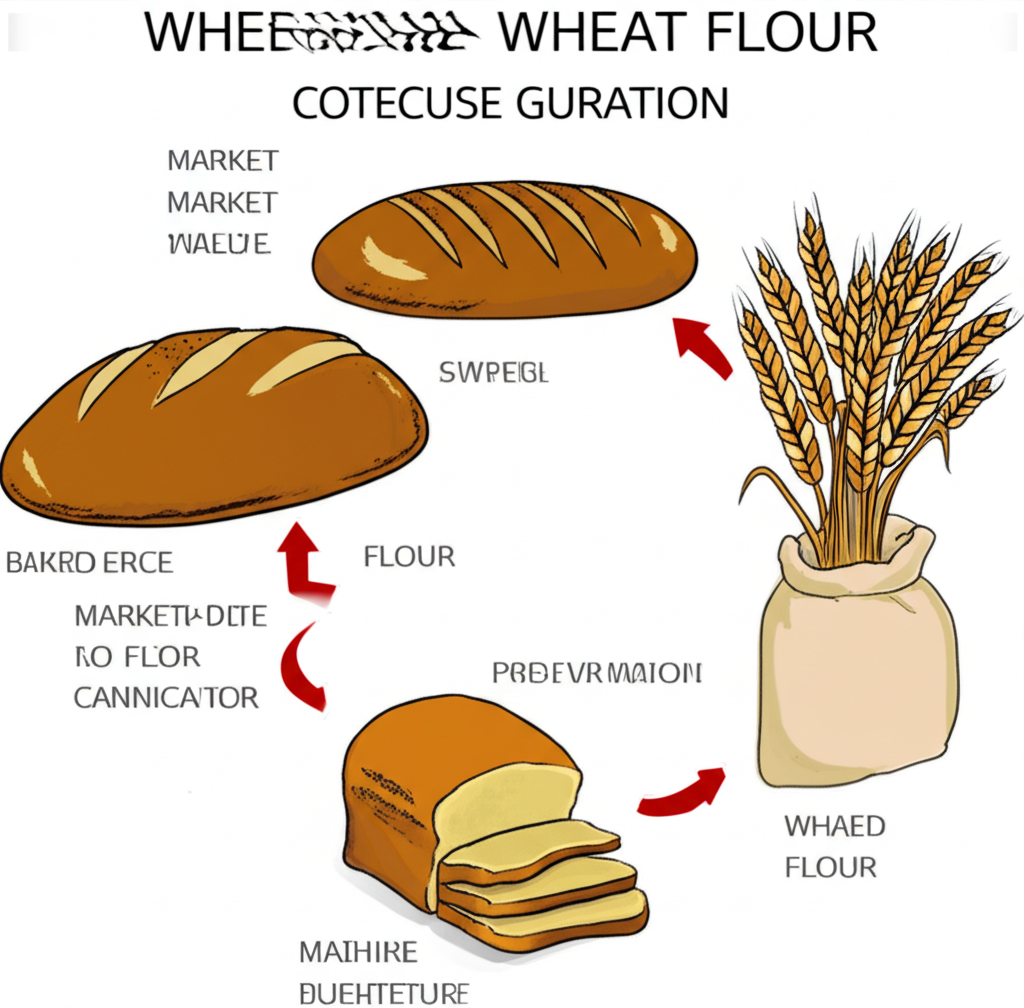

為什麼國內生產總值只納入最終產品與服務?目的是防止重複計算。試想,如果連原材料、勞工薪資和成品都一一計入,原材料的價值就會被多次加總。於是,重點放在消費者實際取得的商品或服務上。

舉個例子:

– **麵粉**:屬於製作麵包的中間品。

– **麵包**:這是消費者購買的最終品。

– 國內生產總值僅計入麵包的售價,因為麵粉成本已內含其中。

這種方法確保數據準確,真正展現經濟體創造的總價值,而不會出現虛胖現象。舉例來說,在台灣的半導體產業中,晶圓和晶片等中間環節不會單獨計算,只有出口的成品如手機晶片才會貢獻到總值。

要深入了解國內生產總值,就得先搞清楚它的計算基礎。這項指標有三種主要方法,從不同視角捕捉經濟現象。雖然理論上三者結果應相符,但每種方法強調的經濟層面略有差異,讓我們逐一拆解。

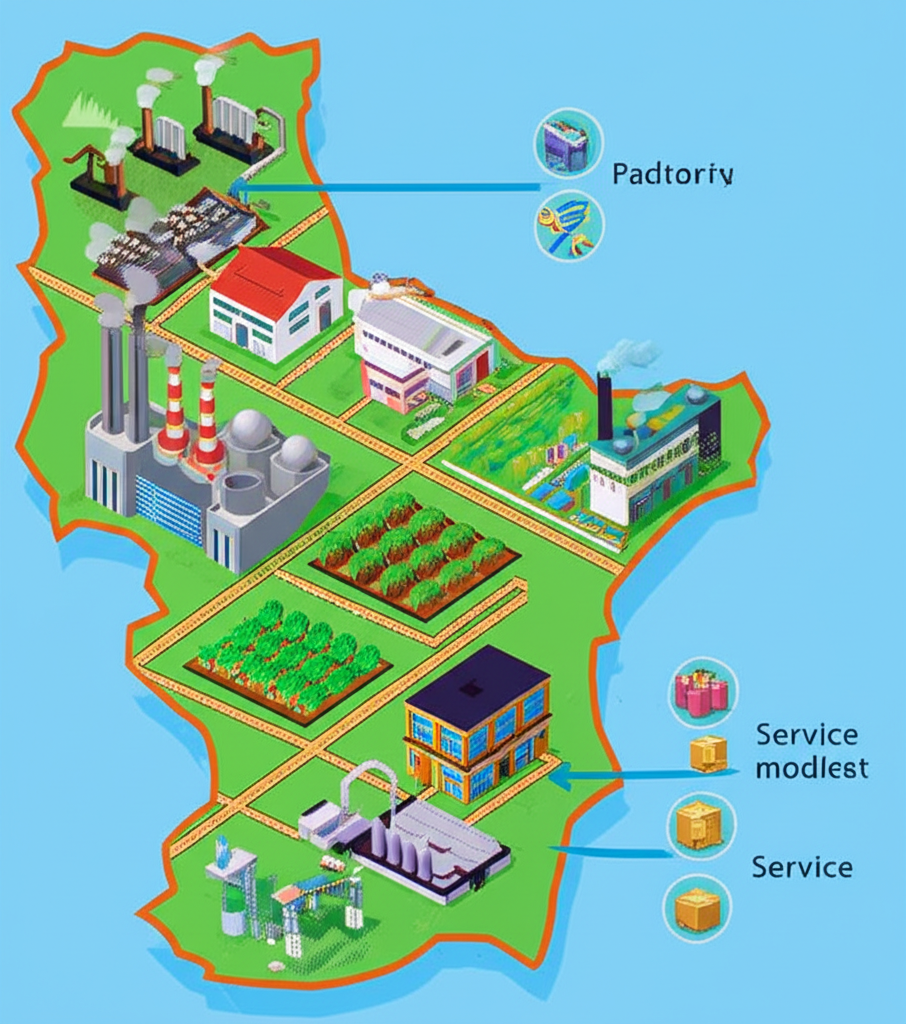

生產法,也稱附加價值法,從各產業新增價值的角度出發,將經濟體內所有部門在特定時期產生的附加價值合計。

**公式**:各產業總產出減去中間投入 = 附加價值總和 = 國內生產總值

**關鍵邏輯**:每個生產步驟只計入新增部分,避免中間品重複。這種方法特別適合分析產業貢獻,例如台灣的製造業如何推動整體經濟,或香港服務業的比重。

收入法則從生產要素的報酬視角計算,將特定時期內,所有單位因生產而取得的收入加總。

**公式**:勞動報酬 + 生產稅淨額 + 固定資產折舊 + 營業盈餘 = 國內生產總值

**詳細說明**:

– **勞動報酬**:涵蓋薪資、獎金和福利。

– **生產稅淨額**:生產稅減去補貼。

– **固定資產折舊**:彌補設備損耗。

– **營業盈餘**:企業利潤,包括股利和保留收益。

– **核心想法**:生產創造價值同時分配收入,因此總收入等於總產出。這有助於檢視收入如何在勞工和資本間流動,尤其在高薪產業如香港金融業。

支出法從總需求的端點切入,將特定時期內,用於購買最終產品與服務的所有支出合計。這是最通用的方法,也最直觀。

**公式**:國內生產總值 = C + I + G + (X – M)

– **C (Consumption) – 民間消費**:

家庭用於商品和服務的支出,包括耐用品如家電、非耐用品如食品,以及服務如醫療或娛樂。

**日常例子**:買早餐、電影票或手機帳單。消費往往佔台灣GDP的過半,反映民眾生活型態。

– **I (Investment) – 國內投資**:

用於擴大資本的支出,如企業購置設備、住宅建設或庫存調整。

**日常例子**:工廠升級機器、新樓盤開發或商店補貨。在香港,這常連結房地產投資。

– **G (Government Spending) – 政府支出**:

政府購買商品與服務的開支,如基礎建設、國防或公務員薪資。

**不計入**:轉移支付如福利金,因為未產生新價值。

**日常例子**:修路、軍購或教師薪水。台灣的公共工程常刺激經濟復甦。

– **X – M (Net Exports) – 淨出口**:

出口減進口。

– **出口 (X)**:本地生產賣給國外的物品與服務。

– **進口 (M)**:國外產品進入本地。

– **邏輯**:出口增添價值,進口則扣除,因為非本地生產。

– **日常例子**:台灣賣晶片給美國,香港進日本食品。對出口依賴的兩地,這項至關重要。

這三種途徑互補,儘管實際統計可能有細微差異,但都能提供全面視野。

在探討國內生產總值時,常需區分類似指標如國民生產毛額和國民所得毛額。它們看似相近,卻在範圍和原則上有本質差別。國內生產總值採屬地原則,聚焦境內活動;國民生產毛額則偏向屬人原則,強調國民貢獻。

– **定義**:境內所有生產活動的總價值,無論生產者國籍。

– **重點**:生產地點。

– **用途**:評估經濟規模與景氣,最廣泛應用。

– **定義**:國民生產的最終產品與服務價值,無論地點。

– **重點**:生產者身份。

– **計算**:國民生產毛額 = 國內生產總值 + 本國國民海外要素所得淨額。

– **要素所得淨額**:海外收入減支付給外國的收入,如薪資或利潤。

– **用途**:過去用於國民財富評估,但因全球化複雜,已較少用。台灣企業海外投資常影響此差異。

– **定義**:國民總收入。

– **重點**:國民所得。

– **計算**:國民所得毛額 = 國內生產總值 + 海外要素所得淨額。

– **與國民生產毛額關係**:實務上近乎相同,國際組織如世界銀行多用國民所得毛額取代。

以下表格簡明比較:

| 指標 | 衡量對象 | 核心原則 | 適用情境 |

| :— | :— | :— | :— |

| **GDP (國內生產總值)** | 國內所有生產活動 | 屬地主義(境內生產) | 衡量經濟規模、景氣狀況 |

| **GNP (國民生產毛額)** | 國民所有生產活動 | 屬人主義(國民生產) | 衡量國民財富(已較少用) |

| **GNI (國民所得毛額)** | 國民所有所得總和 | 屬人主義(國民所得) | 衡量國民收入、國民購買力 |

整體而言,國內生產總值是國際主流指標,台灣行政院主計總處也以此為主發布數據。

國內生產總值如經濟的脈搏,其變化不僅影響國家大局,也滲透到個人層面。高值通常意味經濟活躍、景氣向好。

– **經濟規模**:總值越大,國家體量越龐大,國際地位越穩。

– **經濟成長率**:正成長示意擴張,負值則警訊衰退。持續成長象徵活力,如台灣近年科技驅動的表現。

– **政府政策**:依數據調整稅收、支出或利率,刺激成長或控通膨。

– **國際層面**:穩健成長吸引投資,強化貿易談判。香港金融地位即受益於此。

– **就業機會**:成長期企業擴張,失業率降;衰退則反之。

– **物價水準**:適度成長帶溫和通膨,過熱或通縮皆有風險。

– **薪資水平**:景氣好時,企業利潤增,薪資易漲。

– **投資決策**:數據預示市場,成長利股市。台灣行政院主計總處發布的預測,常成投資參考。

總體國內生產總值外,人均值更貼近個人視角,提供平均經濟貢獻的畫面。

– **計算**:總國內生產總值除以人口。

– **意義**:反映平均生產力和生活水準。高值示意資源充裕,但忽略分配不均,如貧富差距。

兩地皆為亞洲亮點,人均值全球領先。

– **台灣**:

半導體業推升經濟,國際貨幣基金組織2023年估計超過33,000美元,排名20-30位,優於多數歐盟國。出口和高科技是關鍵,社會穩定助長。

– **香港**:

金融貿易樞紐,儘管地緣與疫情衝擊,2023年估約50,000美元,排名15-25位。開放市場與法治支撐服務業。

**分析**:高人均值提升購買力,帶來更好教育醫療,但高房價物價是挑戰,尤其台北與香港。需併考物價與實質薪資,如香港的通脹壓力。

國內生產總值雖重要,卻非萬能。它忽略生活品質、幸福、環境與分配等面向。

– **非市場活動**:家務、志工或自產農作未計入,卻貢獻福祉。

– **環境成本**:生產增值卻不扣污染,如工廠排放。

– **閒暇與平衡**:長工時推高值,但犧牲休息。疫情後,許多人反思此點。

– **地下經濟**:非法或未報活動如走私,難統計,低估真實規模。

– **分配不均**:總值高不等於人人受益,貧富懸殊常見,如部分高收入國的社會問題。

補充指標包括:

– **人類發展指數 (Human Development Index, HDI)**:聯合國指標,融壽命、教育與國民所得。

– **綠色 GDP (Green GDP)**:扣環境成本,推永續。

– **國民幸福指數 (Gross National Happiness, GNH)**:不丹模式,涵心理、健康等九域。

– **吉尼係數 (Gini Coefficient)**:量所得平等,高值示不均。

認識侷限,有助更平衡評估發展。

從這篇文章,我們看見國內生產總值不只是數字,而是經濟表現的縮影。無論定義、計算、與國民生產毛額的差異,或其對景氣、生活與投資的影響,都值得深思。

在台灣與香港的外向經濟中,數據波動直接影響物價薪資與就業。人均值勾勒平均水準,卻提醒分配與環境議題。

儘管有缺點,國內生產總值仍是理解經濟的利器。結合人類發展指數或吉尼係數,能帶來更全面洞見,提升經濟認知,為生活與投資把脈。

GDP 指的是國內生產總值,全稱為 Gross Domestic Product。它計算一個國家或地區在特定時期內生產的所有最終產品與服務的市場價值總和。

GDP 聚焦境內最終產品與服務的生產。只限最終品是為了避免重複,例如只計麵包售價,不再加計麵粉成本,確保價值準確。

一般而言,高 GDP 表示經濟活躍景氣佳。但它無法全盤反映富裕或生活品質,因為忽略分配不均、環境損害、非市場勞動與幸福感。高值不必然帶來高福祉。

差異在範圍:

台灣與香港主要用 GDP 追蹤經濟總量與變化。

三種方法:

兩地經濟強勁。台灣科技帶動,人均 GDP 逾 33,000 美元,全球 20-30 名。香港金融優勢,人均約 50,000 美元,排名 15-25 名。詳見國際貨幣基金組織或本地統計。

GDP 示意景氣,成長利企業獲利與就業,推升股市房市。衰退則市場低迷。投資人依數據調整策略,個人財務也需考量大環境。

補充指標有:

成長率降示經濟放緩或衰退,導致企業獲利減、投資弱、失業升、消費降、通縮險、稅收少。持續負值即衰退。

財政政策如增支減稅刺激消費投資;貨幣政策如降息減借貸成本,促投資消費。目標為穩經濟、健成長。