Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Work Hours

Monday to Friday: 7AM - 7PM

Weekend: 10AM - 5PM

在企業財務的語言中,「純利」是最具分量的一個詞。它不僅是損益表上的終點數字,更是衡量一家公司是否真正賺錢的核心判準。無論你是投資人、經營者,還是關心股東權益的一般大眾,理解純利的意義,等於掌握了企業價值的鑰匙。

純利,也常被稱為淨利或稅後盈餘,代表公司在一個會計期間內,在支付所有成本、費用、利息與所得稅後,實際為股東創造的利潤。它位於損益表的最底端,因此也被金融圈稱為「底線」(The Bottom Line)。這個數字背後,藏著企業經營的成敗真相——不是看它賣了多少,而是看它最後留下了多少。

對投資人而言,純利是評估企業獲利能力與股價支撐力的基礎;對管理階層來說,它是檢視策略執行成效的最終考卷;而對股東而言,這筆金額直接影響股息分配與公司未來成長的動能。可以說,純利是財務分析中不可繞過的關鍵指標。

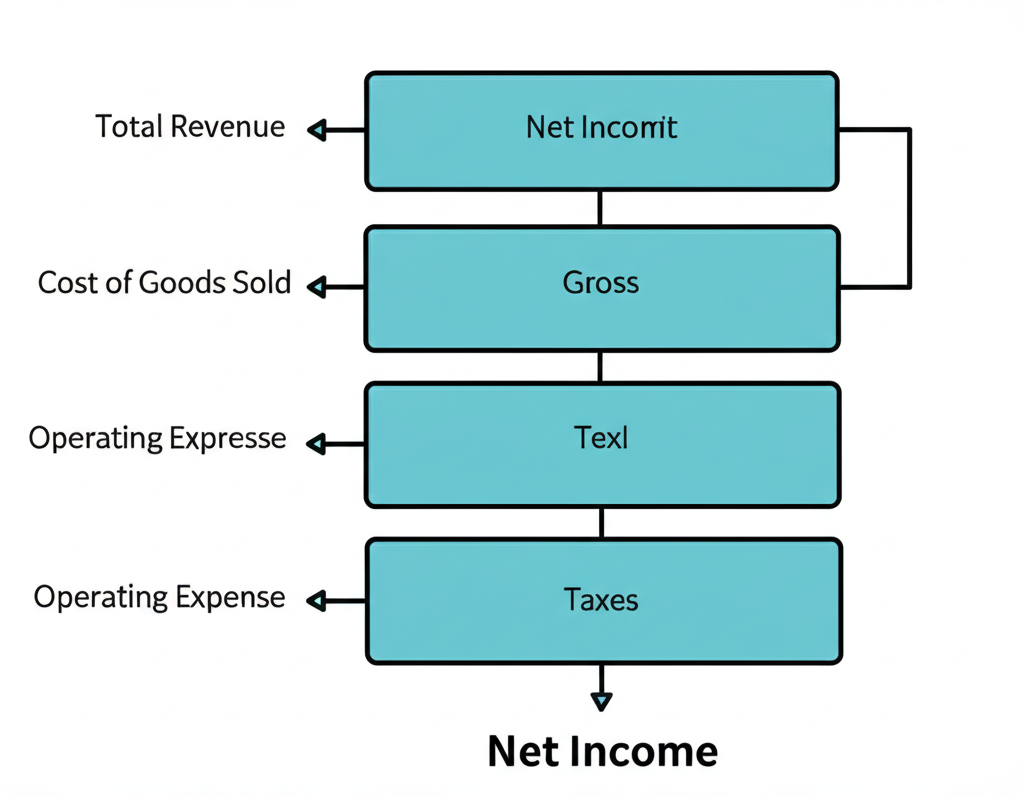

企業的利潤並非一蹴可幾,而是經過層層篩選與扣減的結果。要真正掌握純利的形成過程,我們必須像解剖財務結構一般,從最上層的總收入出發,逐步向下剖析。

純利的產生,是一場從營收到淨值的過濾過程。其最完整的計算方式如下:

純利 = 總收入 - 銷貨成本 - 營業費用 - 利息支出 - 所得稅

這條公式看似簡單,卻涵蓋了企業營運的每一個關鍵環節。透過這個架構,我們能清楚看見利潤是如何在各階段被消耗或累積。

許多初入財務領域的人容易混淆這三個概念。其實,它們就像企業獲利的三層樓房——每一層都揭示不同的經營面向。

| 指標名稱 | 計算公式 | 代表意義 | 分析重點 |

|---|---|---|---|

| 毛利 (Gross Profit) | 總收入 – 銷貨成本 | 衡量產品或服務本身的獲利能力。 | 反映定價策略、生產效率與成本控制力。 |

| 營業利益 (Operating Profit) | 毛利 – 營業費用 | 核心業務的整體營運成果。 | 觀察管理效能與本業穩定性。 |

| 純利 (Net Income) | 營業利益 – 利息 – 稅務 | 扣除所有支出後的最終盈餘。 | 全面評估企業整體獲利與股東回報能力。 |

毛利是企業獲利的第一道關卡。若一家公司的毛利持續偏低,可能代表其產品缺乏定價優勢,或生產成本過高。高毛利通常意味著企業在供應鏈管理、技術門檻或品牌價值上具備競爭力。想深入了解毛利的應用與意義,可參考 Investopedia 的專業解析。

營業利益進一步納入銷售與管理成本,更能反映企業的日常營運品質。即使產品毛利高,若行銷費用龐大或行政開銷失控,營業利益仍可能萎縮。因此,長期穩定成長的營業利益,往往是商業模式成熟的象徵。

毛利與營業利益固然重要,但它們都只是過程。純利之所以被視為最終指標,正因為它涵蓋了所有面向——包括財務結構(如利息負擔)與稅務規劃。舉例來說,兩家公司營業利益相同,但一家負債沉重、利息支出龐大,最終的純利必然較低。這也解釋了為何投資人更關注純利:它才是決定股東能拿回多少錢的關鍵。

理論再清楚,不如實際演練一次。以下是虛構的「ABC 科技公司」2023 年簡化損益表,讓我們一步步計算其純利。

ABC 科技公司 2023 年度損益表(簡化版)

從百萬營收出發,經過成本、費用、利息與稅負的層層扣除,ABC 公司最終為股東創造了 24 萬的純利。這個數字,才是衡量其年度表現的終極答案。

數字亮眼的純利,未必代表企業一切安好。在解讀時,若忽略背後結構,很可能誤判形勢。

這是財務分析中最容易踩中的地雷。純利是根據「權責發生制」計算,意即收入與費用在發生時即入帳,不論現金是否實際收支。例如,公司已出貨但客戶尚未付款,這筆收入仍會計入當期純利,但帳上現金並未增加。反過來,折舊費用會減少純利,卻不涉及現金流出。因此,一家公司可能帳面獲利豐厚,但現金流卻緊繃甚至為負。真正的資金狀況,必須回歸「現金流量表」才能掌握。

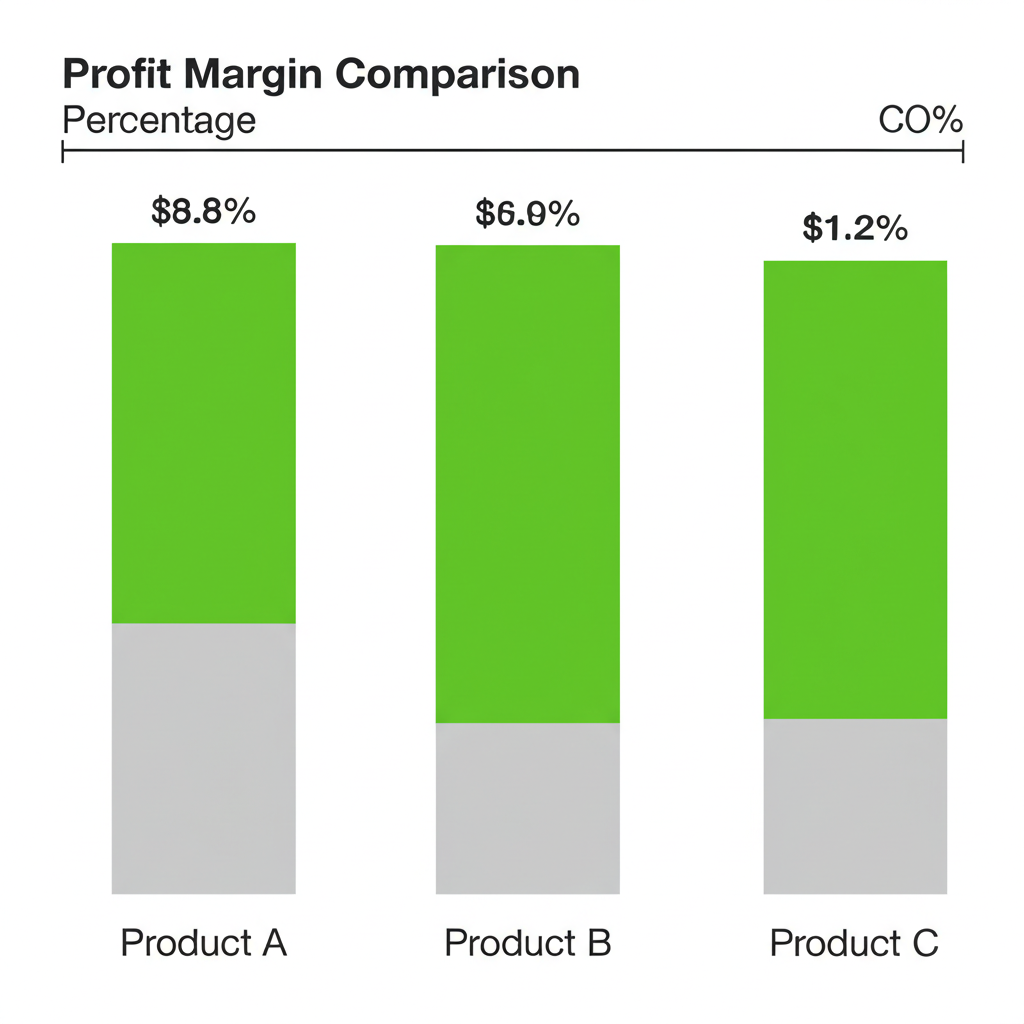

單看純利金額,難以判斷企業的獲利效率,尤其在比較不同規模公司時。這時「純益率」就顯得格外重要。

純益率 = (純利 ÷ 總收入)× 100%

以 ABC 公司為例,其純益率為 24%,代表每賺進 100 元,就有 24 元轉化為淨利。這個比率讓我們能跨公司、跨年度進行公平比較。根據 彭博社的分析,企業利潤率的走勢,往往是宏觀經濟健康與否的重要指標。

此外,搭配其他財務比率如本益比、股東權益報酬率(ROE),能更全面評估企業價值。例如,Moneta Markets 在其年度市場報告中指出,高純益率且穩定成長的企業,往往在股價表現上更具韌性,尤其在波動市場中更受投資人青睞。

在實際應用上,這兩個詞幾乎可以互換使用。無論是財務報表、投資分析或企業內部報告,Net Income 與 Net Profit 都指向同一個概念——扣除所有成本與稅負後的最終利潤。因此,當你搜尋「net income net profit分別」時,答案其實很簡單:它們本質上是同一個數字的不同稱呼。

個人淨收入的計算邏輯與公司純利相似。它是指個人在獲得薪資、獎金或投資收益等總收入後,扣除所得稅、勞健保、退休金等法定項目後的實領金額。這筆錢就是你可以自由運用的部分,就如同公司的純利是股東可支配的盈餘。雖然計算細項不同,但核心概念一致:從總收入中減去必要支出,得出最終可支配的淨值。

淨收入(Net Income)明確指的是「稅後」利潤。這是它與「稅前盈餘」(EBT)最關鍵的差異。純利的計算過程,最後一步就是扣除所得稅,因此它反映的是企業在履行所有財務義務後,真正剩下的盈餘。簡單說,淨收入就是「交完稅後還能留下的錢」。

純利出現在公司的「損益表」中,通常位於報表最下方,也就是所謂的「底線」(Bottom Line)。你可以在上市公司官網的投資人關係專區,或是公開資訊觀測站等監管平台上,查閱正式財報文件。無論是季報、半年報或年報,損益表都會清楚列出該期間的純利數字。

當然可能。當企業的總支出超過總收入時,純利就會呈現負值,這稱為「淨虧損」。虧損可能來自營收下滑、成本失控、高額利息或一次性損失。雖然初創公司或擴張期企業偶爾虧損屬正常現象,但若長期無法轉正,則可能反映經營模式有根本性問題。

投資人高度關注純利,原因包括:

正如 Corporate Finance Institute (CFI) 所強調,純利是進行財務建模與價值評估時不可或缺的起點。

純利是股價評估的基石,最常用的兩大指標為:

透過比較同產業公司的本益比,或觀察自身歷史區間,投資人可判斷股價是否合理。例如,Moneta Markets 的研究顯示,長期維持高 EPS 增長的企業,即使本益比較高,也可能因成長動能強勁而持續吸引資金流入。