Address

304 North Cardinal St.

Dorchester Center, MA 02124

Work Hours

Monday to Friday: 7AM - 7PM

Weekend: 10AM - 5PM

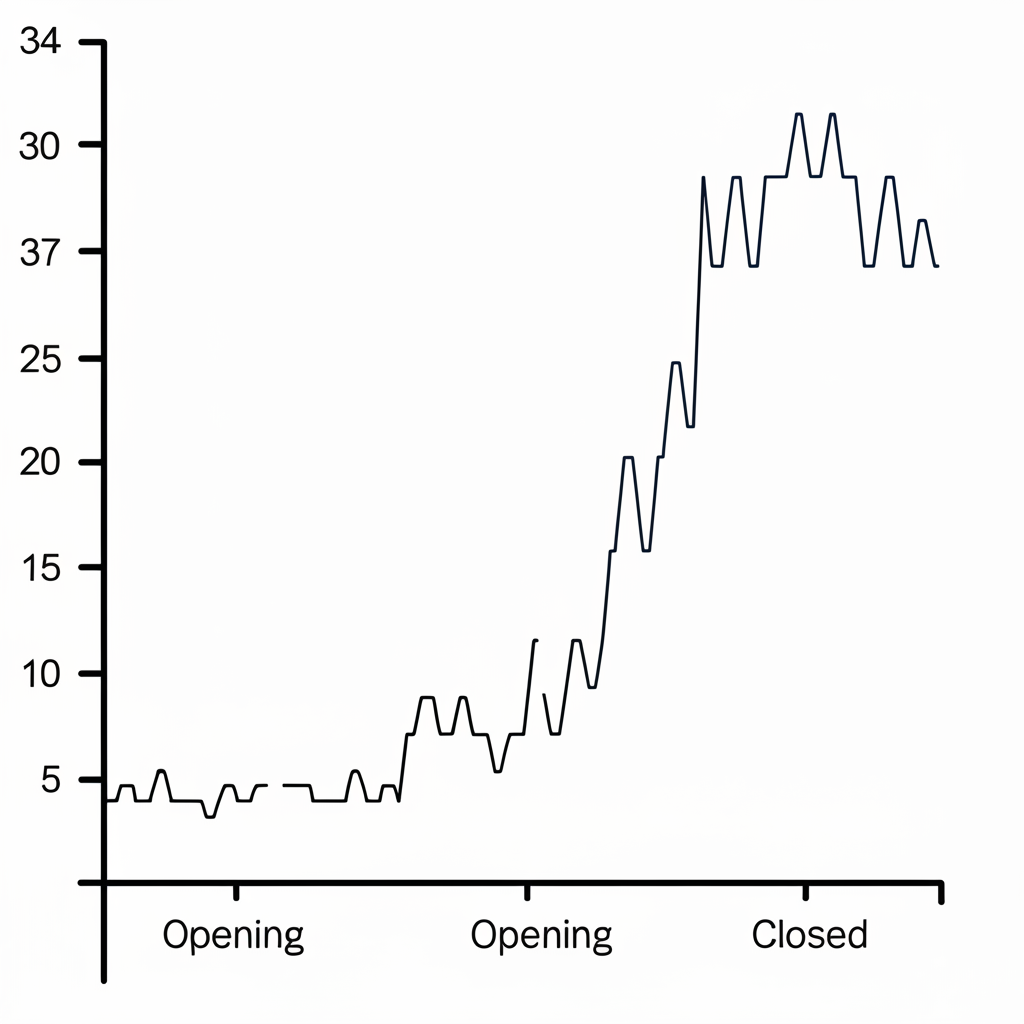

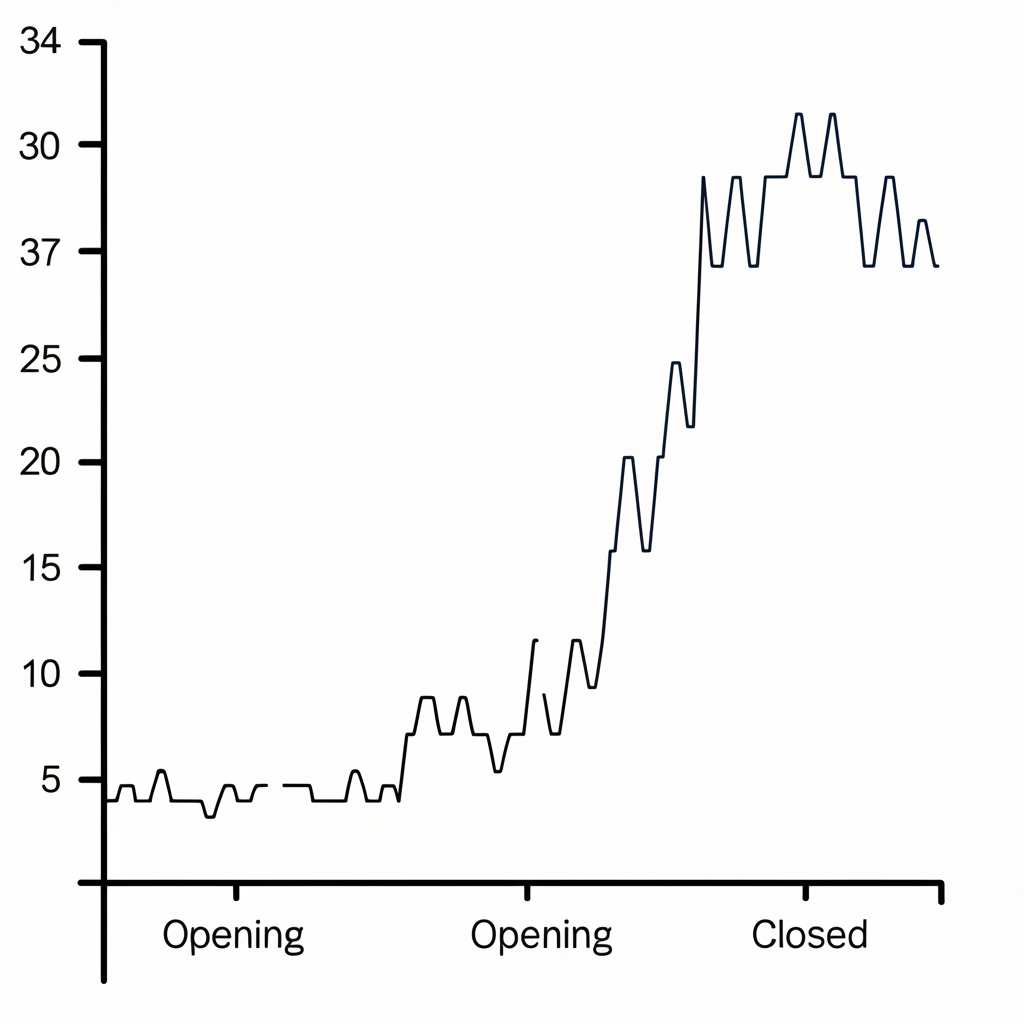

你是不是也常好奇,每天股市開盤和收盤時跳動的數字,除了是當日的起點與終點,背後到底藏著什麼樣的市場訊息?許多投資新手可能會覺得,開盤價和收盤價不就是兩個時間點的價格嗎?然而,對於資深的市場參與者來說,這兩個數字卻是透視市場情緒、判斷未來趨勢的關鍵線索。今天,我們將帶你一步步解析開盤價與收盤價的奧秘,從它們的基礎定義、形成機制,到如何在不同的市場情境下,運用它們來提升你的交易判斷力。

在深入探討這些價格的細節之前,了解它們在整體市場分析中的定位至關重要。它們是時間序列數據的基礎,幫助我們識別支撐位、壓力位,並觀察市場的慣性行為。

本文將帶你了解:

在金融市場中,每天都有數不盡的交易發生,而開盤價與收盤價就像是市場這場「大戲」的開場與謝幕,它們記錄了特定交易時段內,買賣雙方力量拉鋸的最終結果。

首先,讓我們來看看這兩個重要的價格定義:

收盤價 (Closing Price):顧名思義,它是指某一資產(例如股票、期貨或外匯)在每日收市前的最後一筆交易價格。這個價格被視為衡量市場在該交易日結束時,買賣雙方達成共識的最終點。對於長期投資者來說,收盤價是分析特定股票價格長期變動的關鍵標誌,它可以用來與前一個交易日的收盤價或下一個交易日的開盤價進行比較,評估單日的價格變動和趨勢。

開盤價 (Opening Price):這是指市場開盤後產生的第一筆成交價格。你可以想像成,這是所有等待開盤的委託單,經過集合競價撮合後,所產生的第一個交易價格。它不只是當天的起點,更是重要的價格資訊,交易者常常參考其位置來觀察後續的價格走勢。無論是股票、期貨還是外匯,開盤價都為當天的行情定下了基調。

這兩者不僅指單一交易日的起點與終點價格,在技術分析的K棒中,它們同樣代表著某個週期(無論是秒K、分K、小時K、日K)的起點與終點價格,共同反映了市場在特定時間段內的買賣共識。週期越大,K棒的參考效力通常也越強。

為了更清晰地理解開盤價和收盤價的差異與應用,我們可以透過以下表格進行比較:

| 特徵 | 開盤價 (Opening Price) | 收盤價 (Closing Price) |

|---|---|---|

| 定義 | 市場開盤後的第一筆成交價格。 | 每日收市前的最後一筆交易價格。 |

| 形成機制 | 通常由集合競價撮合產生,反映開盤前所有委託單的綜合結果。 | 由盤中連續競價或特定收盤集合競價產生,反映當日市場最終共識。 |

| 重要性 | 為當日行情定調,是判斷盤中走勢的起點。 | 衡量當日市場表現的最終結果,是長期趨勢分析的基礎。 |

| 影響因素 | 前一日收盤、盤後新聞、隔夜國際市場走勢、開盤前委託量。 | 全天交易活動、盤中事件、尾盤主力操作、公司行為(如除權息)。 |

這兩者相輔相成,共同描繪出市場在特定時間週期內的價格軌跡與買賣力量平衡。

你或許會問,收盤價就只是最後一個成交價嗎?其實不然,有些特殊情況會讓收盤價出現「調整」,這與公司的特定行為息息相關。此外,即使盤後交易延長了交易時段,交易所的正式收盤價依然具有其基準地位。

當公司發生某些重大事件時,例如:

股票拆分 (Stock Split):公司將一股股票拆分成多股,例如一股拆成兩股,股數增加但每股價格會等比例下降,總市值不變。

派息 (Dividend Payout):公司將盈餘分配給股東,導致股價在除息日當天因價值流出而下跌。

這些公司行為會導致其股票的收盤價進行調整,形成所謂的「調整後收盤價」。這個調整是為了讓歷史股價數據能夠更真實地反映公司的基本面價值,避免因為股數或股利變動而造成股價數字上的誤讀。例如,除權息後,券商或金融資訊平台提供的歷史收盤價會自動進行「還原」,以保持數據的連續性和可比性。

除了這些公司行為,宏觀經濟數據的發布、重大新聞事件,甚至是國際政治局勢的變化,都可能在交易日尾聲或開盤前夕,對資產價格產生顯著影響,進而體現在收盤價或開盤價上。

隨著金融市場的發展,現在許多券商都提供延長交易時段服務,讓投資者在交易所正式收盤後,仍然可以進行盤前交易或盤後交易。例如,美股就有盤前盤後的交易時段,讓投資者在正常交易時間之外也能買賣。

但是,請注意,儘管這些延長時段有交易,交易所收盤時的資產最終價格仍然是正式的收盤價。這意味著,無論盤後交易的價格如何變動,當天在交易所撮合下產生的最後一個價格,才是被廣泛認可和用於各種分析的基準點。

你或許也好奇,台灣股市的開盤價是怎麼決定的呢?各地的交易所或政府監管機構對於開盤價的決定規則其實不盡相同。以台灣股市為例,它遵循一套嚴謹的集合競價撮合原則:

最大成交量滿足:系統會找出一個價格,讓該價格的買賣委託量能夠達成最大的成交量。

市價委託優先於限價委託:如果你是使用「市價單」,它會比指定價格的「限價單」優先被撮合。

價格優先於時間:在限價委託中,買方出價越高者優先,賣方出價越低者優先;若價格相同,則先掛單者優先成交。

這套複雜的撮合機制,在上午9點開盤的那一瞬間,會依序計算出第一筆價格,也就是當日的開盤價。一些特殊的逐筆成交類型,如P、M、X、Y盤(通常指盤後零股交易、盤中零股交易、鉅額交易等),由於其撮合時間不確定或非交易所集中撮合,通常不計入正式的開盤價。

在技術分析中,K棒(或稱蠟燭圖)是投資者判讀市場情緒和趨勢的重要工具。每一根K棒都由開盤價、收盤價、最高價和最低價組成。而其中,開盤價和收盤價的相對位置,更是揭示了該週期內多空力量的消長。

我們可以透過以下幾種典型的K棒形態,來判斷市場的趨勢強弱:

| K棒形態 | 開盤價與收盤價相對位置 | 市場意義 | 趨勢判斷 |

|---|---|---|---|

| 多頭吞噬K (或大陽線) | 開在低點,收在高點 (收盤價遠高於開盤價) | 多方力量強勁,買盤積極 | 強勁多頭趨勢,可能延續漲勢或反轉向上 |

| 空頭吞噬K (或大陰線) | 開在高點,收在低點 (收盤價遠低於開盤價) | 空方力量強勁,賣壓沉重 | 強勁空頭趨勢,可能延續跌勢或反轉向下 |

| 十字線 (Doji) | 開盤價與收盤價位置相近 | 買賣雙方力量均衡,市場猶豫不決 | 盤整、趨勢不明確,可能為趨勢反轉前兆 |

| 上影線長的K棒 | 開盤或收盤價在K棒下半部,上方有長影線 | 股價曾被拉高但遭遇賣壓,最終回落 | 上方壓力沉重,上漲動能不足 |

| 下影線長的K棒 | 開盤或收盤價在K棒上半部,下方有長影線 | 股價曾被壓低但遭遇買盤支撐,最終反彈 | 下方支撐強勁,下跌動能減弱 |

這些K棒邏輯不僅適用於日K,也適用於任何週期的K棒,從秒K、分K到小時K,你都可以運用這個原則來判讀當前時間週期內的買賣力量。週期越大,所揭示的趨勢通常也越具參考價值。

對於短線交易者來說,如果能預測隔日的開盤價,就能搶佔先機,爭取價格優勢。而要做到這一點,觀察盤尾(收盤前)的價量變化,並結合均線等技術指標,是極其重要的技巧。主力的操作手法,往往會透過盤尾的拉抬或打壓來影響隔日的開盤價,達到洗盤或出貨的目的。

以下表格簡要歸納了不同趨勢下,盤尾價量變化對隔日開盤的潛在預示:

| 市場趨勢 | 盤尾價量變化 | 隔日開盤預示 | 潛在原因 |

|---|---|---|---|

| 上漲趨勢 | 價量齊揚 | 高開 | 多方積極買入,為次日上漲鋪墊。 |

| 上漲趨勢 | 縮量上漲後維持高檔 | 跳空高開,易有上影線 | 前期獲利盤急於了結。 |

| 盤整趨勢 | 價漲量增或價跌量增 | 高開或低開 | 多空力量在收盤前的最後角力。 |

| 下跌趨勢 | 價跌量縮 | 低開 | 賣壓持續,買盤不積極。 |

| 下跌趨勢 | 價量齊揚 (急拉) | 可能反彈或隔日出貨 | 短線資金介入或主力誘多出貨。 |

這些情境能幫助交易者在短線操作中,更敏銳地捕捉市場的潛在動向。

讓我們看看在不同市場趨勢下,盤尾的價量變化可能預示著什麼:

盤尾價量齊揚:如果股價在收盤前突然放量上漲,通常預示著隔日可能高開。這可能是多方在收盤前積極買入,希望將股價拉高,為隔日繼續上漲鋪路。

縮量上漲後易跳空高開,但易有上影線:如果股價在盤中縮量上漲,盤尾維持高檔,隔日可能直接跳空高開。然而,由於前期獲利盤可能在隔日開盤後急於了結,容易導致開盤後出現上影線,甚至衝高回落。

巨量急跌多為主洗盤,隔日可能平開或高開:若在強勢上漲途中,盤尾突然出現巨量急跌,但收盤價仍保持在相對高位,這很可能是主力洗盤的行為,目的是嚇跑浮動籌碼。隔日反而可能平開或高開,繼續上漲。

盤尾價量齊揚或價跌量增,預示隔日開盤方向:在盤整區間內,盤尾的價量變化可以作為隔日開盤方向的參考。如果價量齊揚,隔日高開機率大;如果價跌量增,則低開機率大。這反映了多空力量在收盤前的最後角力。

收盤前急拉或易高開低走,誘多出貨:主力可能在收盤前瞬間將股價急拉高,製造強勢假象,誘使散戶追高。隔日很可能高開低走,趁機出貨,讓你成為「接盤俠」。這就是俗稱的「拉高出貨」。

盤尾價跌量縮,預示隔日低開,賣壓轉移:在下跌趨勢中,如果盤尾股價持續下跌且成交量萎縮,這通常表示賣壓仍在,但買盤不積極。隔日很可能低開,賣壓會持續轉移至開盤後。

盤尾價量齊揚,可能為短期資金介入反彈機會,或主力隔日出貨訊號:下跌趨勢中,盤尾突然放量拉升,可能是有短線資金介入,尋求反彈機會。但也可能是主力在下跌途中,利用反彈吸引散戶跟進,隔日再繼續出貨。這需要結合籌碼分析和均線(例如10日均線)來綜合判斷。

盤尾修正反彈後壓至最低收盤,隔日易平開或低開難漲:如果股價在盤中下跌後有所反彈,但最終在收盤前被壓回到當日最低點附近,這顯示空方力量強勁,多方無力抵抗。隔日通常平開或低開,難以有效上漲。

盤尾急拉放量多為短線客追漲,隔日高開後易因短線獲利壓力而難以續漲:在非趨勢性行情中,盤尾的急拉放量往往是短線交易者追漲的結果。隔日雖然可能高開,但由於短線獲利壓力,這些籌碼很快會選擇出場,導致股價難以持續上漲。

透過這些觀察,你就能對隔日的開盤價預測多一份參考依據,但請記住,市場變數多,沒有百分之百的準確預測。

了解了開盤價和收盤價的意義與影響因素後,我們要如何將這些知識轉化為實際的交易策略呢?

開盤價和收盤價的相對位置,以及它們與K棒形態的結合,可以成為你制定交易策略的依據:

判斷多空趨勢:當收盤價遠高於開盤價(大陽線),表示多方佔優,你可能會考慮順勢追多;反之,收盤價遠低於開盤價(大陰線),則空方強勢,可能考慮順勢做空。

尋找反轉訊號:例如,在下跌趨勢中出現下影線長的K棒或止跌訊號,暗示下方有買盤支撐,你可以在反彈處考慮買入。在上漲趨勢中出現上影線長的K棒或反轉點,則可能考慮賣出。

預測開盤價搶佔先機:如果你有能力透過盤尾價量分析,預測隔日開盤可能跳空高開,在法規允許的前提下,你可以考慮在盤前適度佈局,以爭取更好的價格優勢。但這需要高度的判斷力和對市場的敏銳度。

這些概念適用於各種金融商品,包括台股、海外期貨(如小道瓊期貨、小SP期貨、小那斯達克期貨)、外匯保證金等。

在現今的金融市場中,有許多交易輔助程式可以幫助投資者更有效地執行策略。例如,WINSMART就是一個知名的交易軟體,它提供以下功能:

自動出場:達到設定的停利或停損點位時,自動平倉出場,避免錯過最佳時機或損失擴大。

自動加碼:當行情有利時,依據預設條件自動增加倉位,放大獲利。

移動停利:隨著獲利增加,自動調整停利點,鎖住部分利潤,同時保留潛在的更大漲幅空間。

這類工具可以幫助投資者將對開盤價、收盤價以及趨勢的判斷,轉化為自動化的交易指令,尤其適用於頻繁交易或無法長時間盯盤的投資者。WINSMART可以搭配多家券商使用,例如群益期貨、元大期貨、凱基期貨、華南期貨、統一期貨、康和期貨等。

無論你對開盤價和收盤價的分析多麼精準,金融市場永遠充滿不確定性。因此,風險控制是所有交易策略的基石。最重要的就是:

設置停損 (Stop Loss):在進場前就明確設定好你能承受的最大損失。一旦價格觸及停損點,無論盈虧,都應果斷出場,避免「凹單」導致更大的虧損。

資金管理:每次交易投入的資金比例應控制在合理範圍內,即使單次交易失利,也不會對你的總體資金造成致命打擊。

此外,持續地回測你的交易策略,並根據市場變化調整,也是將這些價格資訊轉化為實際優勢的關鍵。過去的數據能夠為未來的決策提供寶貴的參考,但不能保證未來的表現。

以下表格列出了一些常見的風險管理原則與實踐方法:

| 風險管理原則 | 說明 | 實踐方法 |

|---|---|---|

| 設定停損點 | 明確可接受的最大損失,避免虧損擴大。 | 在每次交易前確定固定百分比或特定價格點的停損位。 |

| 資金控管 | 控制單次交易投入的資金比例。 | 每次交易風險不超過總資金的1-2%;避免重倉單一資產。 |

| 分散投資 | 不將所有資金投入單一或相關性高的資產。 | 配置不同行業、不同市場或不同類型的金融產品。 |

| 情緒管理 | 避免因恐懼或貪婪做出非理性決策。 | 堅持交易計畫;休息避免過度交易;記錄交易日記以檢視情緒影響。 |

| 持續學習與回測 | 不斷優化交易策略並適應市場變化。 | 定期檢討交易表現;利用歷史數據回測策略有效性。 |

學習如何判讀開盤價和收盤價的訊息,是你在金融市場中提升功力的重要一步。但這一切都必須建立在嚴謹的風險管理之上,才能讓你走得更遠、更穩健。

開盤價與收盤價,這兩個看似簡單的數字,其實是蘊含豐富市場訊息的關鍵指標。它們不僅標示著一個交易日的起始與結束,更是市場買賣雙方力量拉鋸、情緒變化的直接反映。透過對其定義、形成機制,以及與K棒、均線等技術分析工具的結合運用,你能夠更為精準地判斷市場趨勢,制定有效的交易策略。

從多頭吞噬K、空頭吞噬K的形態辨識,到盤尾價量變化的細緻觀察,這些都是幫助你「讀懂」市場語言的實用技能。結合像WINSMART這樣的交易輔助工具,更能將你的判斷自動化、效率化。

然而,金融市場瞬息萬變,任何分析與預測都應輔以健全的風險管理。請記住,設置停損、控制風險,是你在市場中生存並穩健獲利的根本。掌握開盤價與收盤價的奧秘,讓你能夠更自信、從容地應對市場的每一個波動,穩健地捕捉機會並規避風險。

【免責聲明】本文僅為教育與知識性說明,旨在分享財經資訊與分析方法,不構成任何投資建議。金融市場投資具有高風險,請在做出任何投資決策前,務必進行獨立研究並諮詢專業財務顧問。所有投資決策及結果均由投資者自行承擔。

Q:開盤價和收盤價為何如此重要?

A:開盤價與收盤價是市場在特定交易週期內買賣雙方力量拉鋸的起點與終點。開盤價為當日行情定下基調,收盤價則代表市場共識的最終點,是分析長期趨勢和評估單日價格變動的關鍵指標。

Q:什麼是「調整後收盤價」,它有什麼用途?

A:調整後收盤價是當公司發生股票拆分、派息等事件時,對歷史收盤價進行的修正。其目的是為了讓歷史股價數據能更真實地反映公司的基本面價值,保持數據的連續性和可比性,避免因股數或股利變動而產生誤讀。

Q:如何透過盤尾價量變化來預測隔日開盤?

A:在不同市場趨勢下,盤尾的價量變化能提供隔日開盤的線索。例如,上漲趨勢中盤尾價量齊揚可能預示隔日高開;下跌趨勢中盤尾價跌量縮則可能預示低開。這些變化反映了主力資金在收盤前的佈局行為,但仍需結合其他技術指標綜合判斷,並非百分之百準確。